En la continuidad de la charla en profundidad, sigue ahondando en su vida, obra y actualidad en la literatura.

Por Rolando Revagliatti

En tanto has viajado por numerosos países, acaso no siempre como simple turista, habrás tenido contacto directo con diferentes culturas.

NB — A los once años viajé a Europa con mis padres, mi hermana y mis abuelos paternos con el objetivo de acompañar a Faustina, mi querida abuela española, en el reencuentro con sus hermanos después de cinco décadas desde su venida a la Argentina. Viajamos en barco, en el “Anna C”. Los hermanos de Faustina residían en ciudades que fuimos recorriendo emocionados, una a una, hermano a hermano.

Con nuestra llegada no sólo se conmocionaba la familia entera, sino todo el pueblo, o el barrio si se trataba de una ciudad más grande. A los once años escuchaba y veía a mi abuelita recordando su infancia actualizada en la mirada de esos hermanos en la que había permanecido niña todo ese tiempo. Inolvidable. Ella nos hablaba siempre de “su” España y de la fonda de su familia. Estar allí fue para mí como haberme zambullido en el libro de cuentos del que surgían las historias que Faustina me contaba.

Muchos de los viajes que hice más tarde fueron acompañando a mi ex marido; eso me permitió el contacto con gente que nos recibía en sus casas o nos llevaba a conocer lugares a los que no iba habitualmente el turismo. Como también te comenté, residí en Brasil durante dos períodos. La primera oportunidad fue al día siguiente de mi casamiento; luego de la luna de miel en Guaruyá nos instalamos en Icaraí (Niteroi). No existía en ese entonces el puente Río-Niteroi, y para ir a Río de Janeiro había que cruzar la bahía de Guanabara con una barca que además de personas, trasladaba autos.

Yo tenía diecinueve años, mi padre tuvo que firmar la autorización para que pudiera salir del país. Había dado exámenes hasta apenas unos días antes del casamiento. Me llevé el libro de Doña Petrona C. de Gandulfo, la gran cocinera santiagueña, como toda ayuda. Llegué a Icaraí y fui afortunada al tener como vecinas en el mismo piso a una chica de mi edad, también recién casada, y a una señora mayor, sin hijos, los que constituyeron mi familia adoptiva.

Además, Teresita Torres Agüero, hermana del pintor Leopoldo Torres Agüero, argentina ella, y lectora voraz, fue mi amiga desde entonces. Los brasileños son gente muy cálida, me percibí integrada, aunque extrañaba horrores. Nunca antes me había separado de mi familia. Me sentía muy sola. Cuando nació mi primer hijo nos mudamos a Copacabana para estar más cerca, mejor asistidos en caso de necesidad. Recordarlo ahora parece increíble.

Venía a mi casa una lavandera una vez por semana, toda vestida de blanco como las bahianas, y desplegaba una sábana, también blanca, con la que envolvía la ropa que se llevaba sobre la cabeza con un caminar erguido y acompasado. Teresita me había hecho una lista de todas las verduras con sus nombres en español y en portugués y con eso iba a la feria al aire libre (como la lavandera a mi casa) una vez por semana.

La segunda oportunidad en la que viví en Brasil fue en San Pablo, también por trabajo de mi ex marido. Esta vez fue más complicado porque, al poco tiempo de nuestra llegada, se desató una epidemia de meningitis, no había vacunas y luego de consultar con epidemiólogos, allá y acá en la Argentina, decidimos volver. Fue muy duro, mis hijos eran muy chicos, Carla tenía siete meses. Esa decisión significó que mi marido se quedara allá y yo regresara sola con los chicos. Mudanza tras mudanza, que sumaron dieciocho hasta el presente.

También viajé a Oriente: China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Yakarta, la capital de Indonesia. Recuerdo en Bangkok una cena en la que un matrimonio propietario de una arrocera nos describía cómo era la estructura familiar y empresarial. Se trataba de un matriarcado en el que la familia joven permanecía bajo el ala, y en la misma casa de la familia de la mujer en la que la madre era la autoridad máxima, y la hija trabajaba en la empresa familiar que dirigía.

En Hong Kong, lo inusitado: una reunión de negocios, luego de una cena, con dos hombres del lugar y tres parejas en una gran disco que además era lugar de citas: inmensa, con varias pistas en las que había shows eróticos. Todo muy refinado y lujoso. Al llegar, se abrían a los costados dos salas con chicas de todas las razas y nacionalidades, que podían ser elegidas. Nos fueron guiando hacia un reservado y para ello fuimos pasando delante de los diferentes escenarios.

En Cantón, China, tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a una feria de comida. Siempre me interesan las ferias, los supermercados. Eso me indica bastante de la forma de vida del lugar. Esa feria fue absolutamente fuera de lo común. Como entonces en pocos lugares había heladera, los animales estaban vivos en jaulas de juncos o mimbre. Se trataba de serpientes y otras especies que nosotros no comemos. Los clientes elegían el animal mientras estaba vivo, luego lo mataban a la vista de todos, lo limpiaban y lo entregaban todavía caliente. En el caso de las víboras les sacaban la piel como si se tratara de un guante. También había perros ya cocidos y bañados en caramelo, perros laqueados, colgados con ganchos.

El mismo taxista me llevó por calles donde la gente vivía en pasillos en los que apenas entraba un colchón que iban usando por turnos. Ejercían en la vereda sus oficios; por ejemplo, el de escribientes, con unos pinceles que, sostenidos en posición vertical con los dedos índice y pulgar, dibujaban los grafismos que me resultaban mágicos. Todo esto parecía desarrollarse en cámara lenta mientras en la calle enjambres de bicicletas no cesaban de enmarañarse. Varias veces, al llegar al hotel, me percibí extraña al advertir mi imagen en el espejo y no el rostro de una china.

La India me enfermó. El móvil del viaje fue la meditación en un ashram. Aunque carente de afinidad, la meditación en sí misma fue enriquecedora en el lugar ideal. De la misma manera que el contacto con gente de todo el mundo que compartía la experiencia y con la que intercambiábamos charlas y ejercicios guiados. Esa sensación de ir llegando desde distintas latitudes a un mismo punto remoto, sin habernos puesto de acuerdo ni habernos comunicado por ningún medio en ningún momento previo, es casi de ficción, realismo mágico. Nos convocaba la misma inquietud, o no. Concluida la semana de meditación, durante otras dos, recorrimos 3000 kilómetros en auto, entrando a las ciudades de Agra, Jaipur, Pushcar, Udaipur, Jodhpur y Delhi.

Todo es intenso en la India, imposible la indiferencia. El tránsito loco, caótico, con bocinas sonando continuamente. Son muy viscerales, gritan, se pelean. Yo llegué con la idea del equilibrio que da la meditación, de la resignación que les otorga la religión que explica todas las injusticias. Nada más lejos de la quietud y la tranquilidad. Todo es estridente. Los colores brillantes en una paleta amplia y variada resplandecen, atraen la mirada, despiertan. Los olores penetran, invaden.

Usan muchos desinfectantes, algo así como la acaroína, que se mezcla con los olores de la basura en las calles y los animales sueltos (como las vacas), y los monos caminando por los numerosos cables que atraviesan las ciudades. Los camellos son utilizados como animales de tiro, arrastrando carros. Hay escenas que desubican y conmueven, como observar a mujeres construyendo rutas, cargando palanganas metálicas llenas de arena, cemento y otros materiales, y vestidas con saris bordados, largos como para concurrir a un casamiento. Sin embargo, los hombres visten guayaberas y pantalones.

Navegué por el río Ganges, en un bote a remo despintado que capitaneaba un muchachito de dieciséis años. Conversé con él y me contó que estaba casado y tenía un bebé, que los padres le habían elegido la pareja. Le pregunté qué pasaría si se enamoraba de otra chica, a lo que me contestó que eso no iba a pasar, que ellos aprendían a querer a la persona que sus padres elegían. Vimos en los diarios los avisos de padres publicando el currículum de sus hijos y buscando pareja con determinadas características.

Desde el Ganges, ese río sagrado, divisábamos en las orillas a la gente bañándose con jabón y shampoo, lavar sus ropas y un poco más arriba, también en la orilla, dos crematorios, uno al aire libre y otro cerrado. El chico del bote nos informaba que se crema a todos los muertos menos a las mujeres embarazadas y a los niños menores de dos años. (Y hay otra excepción también, que no recuerdo en este momento.) A éstos, los que no son quemados, se los echa al Ganges en estado natural. Algunos tramos del río sagrado son los más elegidos para dejar a sus seres queridos; uno de ellos es frente a la ciudad, también sagrada de Varanasi, a la que llegan desde largas distancias trasladando a los cadáveres sobre los techos de los autos (sin ataúdes), rodeados de flores. No se puede permanecer indiferente estando en la India, insisto. Son muy fuertes los contrastes. La sensación es que todo se pone frente a tus ojos: acá estoy, mírame, acá pasa esto. No sólo pasa lo del Ganges que te contaba, también se riega con aguas servidas. Se ve por la calle mucha gente mutilada. El tema salud es desesperante, la medicina preventiva no existe. El sistema de castas sigue vigente y la vida humana está devaluada.

Podría hablarte durante un año entero de este tema, Rolando. Me quedo con la sensación de haber cometido una injusticia, ya que remarqué los aspectos que me conmovieron negativamente. Sucede que aquello repercutió en mi cuerpo, no pude digerirlo y regresé con un gran malestar físico y mucha angustia. Es decir, estas imágenes dan cuenta más de mi imposibilidad de comprensión que de una mirada objetiva, digamos, de una antropóloga sui generis.

Más arriba hice referencia a que mi poesía no tiene un dominante de representación, por eso me animo a especular acerca del modo en que mi trajín viajero se asoma en las imágenes que te he detallado; acaso el término más apropiado sea el de espectros, especie de fantasmas inusuales que se cuelan aquí y allá en ciertas formas de extrañamiento en mis metáforas. Mis otros viajes los realicé a países con culturas no tan diferentes de la nuestra. La sensación en Oriente fue la de haber abandonado el planeta Tierra y haber llegado a otro, quizás de otra galaxia.

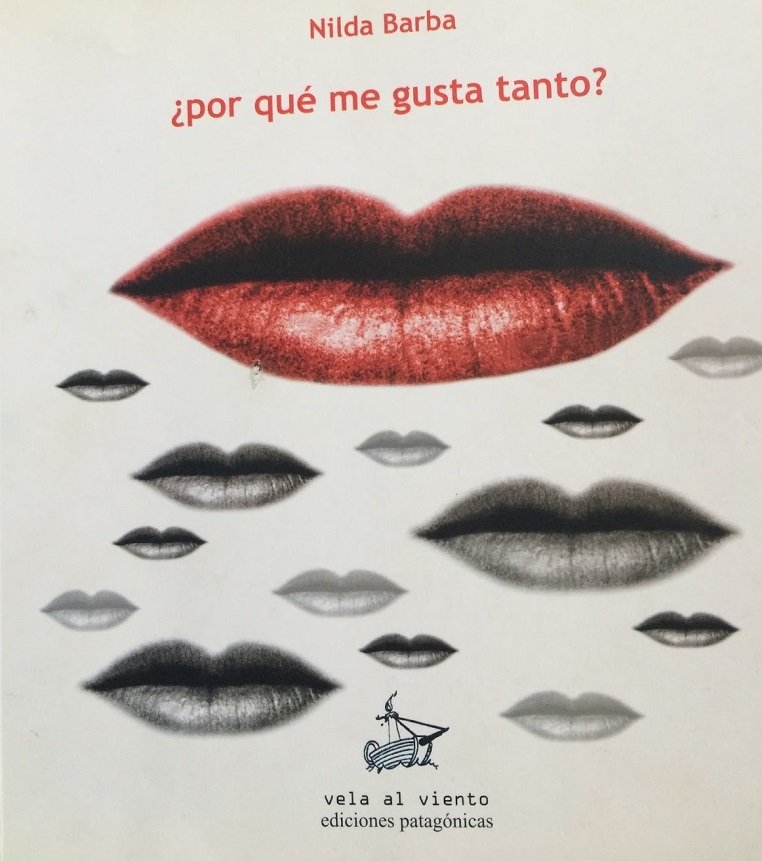

Compartamos con nuestros lectores, y en el orden en que se presentan, los títulos de las secciones de tu segundo poemario: ¿por qué no nos acunan?, ¿cuándo?, ¿mi última jugada?, ¿dónde los besos?, ¿quién diría?, ¿estás despierto?, ¿cómo la perla?, ¿por qué me gusta tanto? (y hasta una última “sección”, sin poemas, así nombrada: ¿ahora qué?).

NB — Muchos interrogantes. Un permanente surgir de nuevas preguntas ante el suceder y su reflexión posterior o simultánea. En el curso de este diálogo debo haber mencionado el vocablo extrañamiento, que para mí es una condensación de mi gesto poético; diría que ese vocablo expresa de modo confesional el momento anterior a la escritura de mis poemas, que los imagino, digo ahora, y aquí los imagino como una respuesta ante el asombro. De ahí quizás que vos como buen lector me señalás esa serie de preguntas; preguntas que exponen un segundo movimiento que es el de caracterizar el secreto, el enigma que tratan de nombrar mis imágenes, mis palabras, puestas en poemas. Si tuviera que nombrar un tercer movimiento, lo caracterizaría como de diseminación, es decir, el modo en que proliferan los sentidos, las significaciones, sin quedar ancladas en una única interpretación.

Lectores hubo que se preguntaron por qué les gustaba tanto tu “¿por qué me gusta tanto?” Y transcribo: “Me gusta tanto porque es una poesía de a pinceladas delicadas, poemas sin título, sin piso ni techo, donde uno puede entrar por una ventana y salir por una chimenea.” “Poemas mamushkas. Cajitas chinas también.” “Me gusta tanto porque sí”.

NB — Cuando otro poeta celebra mi poesía para mí es una celebración mayor. Entonces difícilmente yo pueda opinar, o dar cuenta sobre la referencia de Máximo Ballester, excelente poeta, por otra parte, al que acabás de citar. Atino a expresar que los lectores de poesía más ávidos son los otros poetas y, en general, debo decir que hacia ellos me dirijo en primer lugar.

¿Cuán lejos, o cerca, te hallás de aquella “doctora jekyll”, de aquella “señora hyde”?

NB — Cuando me detengo a pensar mi escritura en conjunto, no tengo medidas espaciales ni temporales. No están lejos ni están en el pasado. Cuando leo alguno de mis primeros poemas allí encuentro vibraciones actuales. Tampoco creo que en el transcurso de mi poesía haya habido una evolución. Sí hubo transformaciones, pero esas transformaciones no me alejan ni me acercan, sino que, en todo caso, complejizan mi relación con la palabra. Sí es verdad que no he dejado de ser la doctora jekyll, que nunca he dejado de ser la señora hyde, porque están ahí presentes y hay resonancias.

Las variaciones que se van dando en mis intereses poéticos, provienen de mi necesidad de indagación, y acaso con una fantasía de efectuarla con modulaciones y de no caer en la repetición. Esta Nilda Barba que escribe hoy es una versión polifónica de las anteriores. Ese no olvidar los poemas que he concebido es lo que me conmina a no convertirme en una máquina repetidora y a explorar permanentemente. Antes aseveraba que no pienso el despliegue de mi escritura en términos de evolución; agregaría que es como el soñar, a medida que pasa el tiempo uno no sueña mejor que antes, sigue soñando.

¿Qué hay “al final del pasillo”?

NB — Todo indicaría que al final del pasillo está la inevitable finitud. Sin embargo, no es oscuro ni negativo. No amenaza ni atemoriza. Al final del pasillo se abre un espacio propio mullido, cálido, acogedor, único y a medida, dentro de un espejo de gelatina que sí es oscura. Al final del pasillo están las sucesivas muertes, las pequeñas y numerosas muertes, y además están los sucesivos duelos imprescindibles. Hay oportunidades, hay cobijo, hay alivio. Hay recuerdos, olvidos, hay sueños y hay ilusiones, hay desengaños y hay dolor. Hay empuje para salir y seguir viviendo.

Aludiste a tus proyectos narrativos (en algún lugar leí que tendrías concluido un volumen de cuentos que pudiera titularse “Origami” y que estarías reescribiendo una novela, “La flor engrillada”).

NB — Mis tentativas por explorar la palabra literaria a través de otros géneros ha sido siempre asediada por la meticulosidad y el pudor. He incursionado en la escritura de cuentos y relatos. Algunos de ellos fueron publicados en la antología “El placard” (Ediciones de la Siesta). En la actualidad estoy reelaborando varios de los textos que iban a formar parte de “Origami”; se han transformado: me siento más proclive a expandir la escritura narrativa en forma de novela. Estoy reescribiendo una nueva versión de “La flor engrillada”. Y siguiendo el consejo del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti: “Cuando estás escribiendo un cuento o una novela, no lo repitas para otros para no perder la magia”, aunque me tiene muy entusiasmada, me abstendré de aludir a la trama. No estoy saliendo de la poesía para entrar en la narrativa. La narrativa es una amplificación de mi proyecto literario.

Tuviste tu paso por la docencia.

NB — Tuve una experiencia con la enseñanza de la filosofía de la Escuela Universalista, y luego también, en cursos de lectura de poesía que pronto voy a retomar. Es una iniciativa en etapa de armado para dictar cursos sobre modos de lectura de poesía. Una reflexión crítica sobre los proyectos de escritura, recurriendo y valorando fuentes diversas.

En un mismo año, 2006, participaste en dos Encuentros de Escritores en México.

NB — No deja de ser una de esas coincidencias maravillosas que mientras suceden creés que se van a repetir, y luego te das cuenta de que no es tan frecuente ni simple que así sea. En Zamora, Michoacán, en el festival organizado por Roberto Reséndiz Carmona, se generó un clima de gran integración, afecto y respeto entre los asistentes, entre los que se encontraban, de Argentina: Silvia Montenegro, Teresa del Valle Salinas y Ana Guillot; de México: Thelma Nava, Raquel Huerta Navas y Lina Zerón; de Pontevedra, España: Fernando Luis Pérez Poza.

Cuando llegó el momento de despedirnos nos costó como si nos hubiéramos tratado de toda la vida. Algunos seguimos juntos camino al de Cuernavaca. En esa oportunidad estuvimos en Ciudad de México, donde nos encontramos con Carmen Ollé, y nos alojamos en la casa de otra poeta, la querida amiga Guadalupe Elizalde, que habíamos conocido en nuestro santafesino Festival Internacional de Poesía de Rosario. Ella organizó una lectura en la que también participaron poetas mexicanos. Inolvidable.

Nació en Italia, en Bríndisi, en 1936. En 1964 fundó el “Odin Teatret” en Dinamarca. Es el cocreador del concepto “antropología teatral”. Fue alumno de Jerzy Grotowski y es uno de los más reconocidos maestros vivos del teatro occidental: Eugenio Barba. ¿Has visto alguno de sus espectáculos? ¿Existirá con vos algún parentesco? ¿Sos habitual espectadora de teatro?

NB — No he visto ninguno de sus espectáculos y, al menos que yo sepa, no existe parentesco con él. Ojalá lo hubiera, me sentiría muy honrada. Soy habitual espectadora de teatro. Existe un vínculo innegable e intenso entre teatro y poesía. Está dado por el hecho de que en teatro las voces se encarnan, y no es casual que en algunos géneros haya un cruce entre la lírica y la música, el melodrama operístico, por ejemplo.

Fundamentalmente lo que relaciona la poesía con el teatro es la modulación de la voz, y el modo en que los actores y los directores trabajan los tonos, que, por otra parte, son centrales para la producción de mi poesía: el cómo decido la espacialización, la elección de un adjetivo, el gesto que caracteriza la construcción de una metáfora. Eso construye un tono.

El otro hálito que destaca en una puesta es el ritmo. Y esto es claro, el ritmo es una de las claves de la poesía. Si se atropellan las partes unas con otras, además de violentarse, se extravía la cadencia. La manera en la que en mi escritura trabajo con el ritmo es la secuencia. La clave del ritmo es secuencia y corte. Es por ahí donde el hecho teatral nutre mi reflexión sobre la impronta en mi texto poético.

¿Cómo te llevás con el granizo y cómo con el fuerte viento? ¿Cómo con las instituciones, con la languidez, con las sorpresas?

NB — Preguntas muy sugestivas las tuyas, Rolando. Tanto el granizo como el fuerte viento connotan agresión, impotencia, desamparo. No me llevo bien con ellos, por cierto. Y no soy nada temerosa, en general, amo las tormentas y los truenos, caminar y hasta nadar bajo la lluvia. Quizás mi recelo hacia el viento surgió en una oportunidad en que tan pronto como terminaron de colocar los vidrios de unos grandes ventanales que cerraban una terraza, se levantó un vendaval de cien kilómetros por hora, y comenzaron a estallar los cristales uno tras otro y a retorcerse la estructura que los sostenía, mientras yo oía los estruendos desde el piso de abajo. Me sentí a merced del destino, en el que no suelo creer.

Lo que acabo de relatar no es un mito fundacional, es una contingencia que me ha llevado a reflexionar sobre la ruptura de los límites, en el adentro y el afuera. Es por eso que los vientos me perturban y es un modo de imaginar el quedar a la intemperie. La intemperie sucede cuando se borran los límites. Por cierto, se han producido acontecimientos estremecedores en mi vida, y que acaso no aparecen en la superficie de los poemas. Lo que sí aparece en ellos son las consecuencias, de manera lateral en mis imágenes metafóricas: el viento que arrasa.

El granizo es la materialidad de la agresión, incluso de la agresión no esperada, que es la peor de todas. Así como el fuerte viento, el granizo puede no aparecer en la letra de mis poemas, pero seguramente emerge en determinadas figuraciones en las que la fuerza se convierte en imposición.

En cuanto a las instituciones, es un punto muy sensible, porque pone en juego lo social en un sentido profundo. Si bien en su origen el objetivo es organizar la sociedad, suelen ser poco flexibles y menos aún adaptables a lo individual. Además, instalan una filosofía trascendental que permite entender el significado de la existencia, del orden, de las tradiciones y convenciones. Hay un límite muy fino y peligroso en las instituciones que abarcan la familia, la escuela, la iglesia, lo político.

Fuera de esto, sucede también que llega un momento en que esas instituciones se internalizan de manera tal que se transforman en estructuras propias, constitutivas de los individuos de la sociedad que los rigen, y pasan a conformar una necesidad, un postulado, un deseo a concretar. Y eso me preocupa. Es como si se perdiera de vista el mero fin organizativo social externo a nosotros, y pasaran a confundirse con un convencimiento moral o hasta espiritual. Y se defienden como una cuestión de fe, de fanatismo, de fundamentalismo, de fin en sí mismo. Ciertas modalidades en las que los encargados de hacer funcionar las instituciones las imponen, producen en mí resistencia y oposición.

Considero que deberían organizar la vida social con el objetivo de permitir que cada individuo o ciudadano pueda elegir y buscar la mejor forma de vida sin perjudicar a los demás y alejándose del autoritarismo. De lo contrario ahogan y obstaculizan la creatividad. Por otro lado, el aparato, la estructura que se genera como una necesidad para funcionar, posteriormente se burocratiza, se fagocita el propósito esencial y primario que dio origen a la institución y en su lugar surgen luchas internas de poder que las desvirtúan.

Hasta ahora me he referido a las instituciones como puntos de concentración de poder de organización de la sociedad. Pero también podemos inferir que la lengua es una institución para la sociedad, acaso la más importante, en la que circulan todos los sentidos que nos permiten vincularnos con nosotros y con el mundo. Ahora bien, hacer poesía es intervenir sobre esos sentidos abriendo la posibilidad de otra manera de nombrar. Como dice Proust, “el escritor arma una lengua extranjera dentro de la propia lengua para nombrar lo que esa lengua no puede nombrar”.

Entonces, desde esa perspectiva pienso la palabra poética, no solamente en términos literarios sino, fundamentalmente en términos humanos, en los que una variación abre una ventana hacia otra dimensión de la vida. La palabra poética trabaja sobre el interior de la palabra para enriquecerla, variarla, ampliarla y sustraerla del peor de los males: el estereotipo. El estereotipo es la repetición y es la concepción de significados uniformes sin dar lugar a la diversificación.

Para referirme a la languidez, permitime citar dos estrofas del poema de Alfonsina Storni:

Languidez

He dejado mi alcoba

Envuelta en telas claras,

Anudado el cabello

Al descuido, mis plantas

Libres, desnudas, juegan.

Me he tendido en la hamaca,

Muy cerca de la puerta

Un poco amodorrada.

El sol que está subiendo

Ha encontrado mis plantas.

Y las tiñe de oro…

¿Cómo me llevo con la languidez? Casi suena a confesión esta respuesta. Nunca fue la languidez una característica en mí, todo lo contrario, me distinguí por mi disposición a la actividad. Me calificaban de proactiva, no necesitaba estímulo externo, creo que a eso se refiere el término. Sin embargo, en los últimos tiempos, porque mis horarios ya no son estrictos, o quizás no sea por esto, me siento más relajada, al punto de llegar a la languidez, tal vez. No lo sé. Me sorprende, ya que no se trata del estado al que se llega con la meditación, es diferente.

Mi respuesta sería: me llevo bien, me hice amiga con mis estados transitorios de languidez. Es frecuente que en aquellos momentos en que me dispongo a la escritura poética, nunca programada, muchas veces los poemas surgen como producto de la meditación, o de la divagación en estados de languidez. Por lo tanto, esos estados de languidez para mí son productivos, en el sentido de que esa flotación de mi cuerpo y de mi espíritu inducen a conectarme con imágenes que por su extrañamiento me permiten arrimarme al poema.

Las sorpresas me encantan. Me gusta que la vida me sorprenda. Y estoy predispuesta: lo inesperado va a superar a lo planificado, y me ha sucedido muchas veces, aun en asuntos trascendentes. También he tenido, desde luego, sorpresas desagradables que me dejaron de una pieza, y que fueron fundamentales y lo cambiaron todo.

Aunque sigo siendo pro-sorpresas y no tiene que ver con la magia, sino con poder aflojar el control. Valoro que acontezca en la producción de mi poesía. Toda repetición no trae sorpresas, digamos, es lo ya previsto. La sorpresa es la apertura a un campo de sentido inesperado. Entonces, ahí se produce una dimensión, un abismar el sentido hacia un modo de intuir, de especular, de prever, que avance sobre la superficie del estereotipo.

Hablemos de tu último poemario.

NB — A partir de 2014 había comenzado a indagar en otra dirección, en cuanto al espacio, a la temporalidad, a través de un espejo de características peculiares. Ante la invitación de la Editorial Vinciguerra de integrar la colección SUMMA Poética con motivo de la celebración de los treinta años de la editorial, seleccioné poemas para la ocasión y fui incluida con “al final del pasillo”. Lo considero un anticipo de un volumen más abarcante del que formará parte, aún en gestación, ya que esa línea de reflexión perdura, configura un núcleo inquietante, y perturba.

¿Cuáles considerás que han sido tus modelos poéticos ilustres?

NB — Rolando, debo serte sincera, la palabra modelo no me funciona para definir mi mirada hacia los poetas que admiro. A ninguno de los que voy a mencionar quiero darles la rigidez de un modelo. Todo lo contrario, son, desde mi perspectiva, inmensos mares poéticos en los que constantemente trato de navegar. Han enriquecido mi escritura y aunque nunca de manera directa, cada uno de ellos estuvo atravesado por los otros. Por supuesto, tengo poetas que me atraen, los que busco en determinados momentos, aquellos de quienes valoro el modo en que construyen su obra. Entre los argentinos, Juan Gelman, Susana Thénon, Enrique Molina, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, Olga Orozco, Javier Adúriz, Alfonsina Storni, Roberto Juarroz… Entre los latinoamericanos, Marosa di Giorgio, César Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz y Gonzalo Rojas. Italianos: Giuseppe Ungaretti y Eugenio Montale. Franceses: Antonin Artaud, Charles Baudelaire, Paul Valéry, André Bretón y Guillaume Apollinaire. También Fernando Pessoa y el gran Paul Celan. Toda enumeración es injusta porque promueve el olvido. Lo que agregaría es que más que una relación de modelo, y jerárquica, mi relación con ellos es apasionada, me desborda. Si yo considerara que esos escritores son modelos los estaría congelando, encerrando, perderían movilidad. Esas grandes obras poéticas conllevan inmensa movilidad en sí mismas y una movilidad para mí. Los llamaría provocadores.

Nilda Barba seleccionó poemas de su autoría para acompañar esta entrevista:

la garganta untada de silencio

en caída de risas

(desprendo la corteza)

apuro el ritmo en el fervor

mastico

la mezcla que la lengua desplaza y barre

en el abrir y cerrar

la escupo lejos

antes probé el ciprés

y no supe si estaba triste

(me moví y también yo estuve afuera)

la cáscara fue

mi cielo raso

los años pulcros

sobre la cama estrangulados

con harapos de sol

(de “El cordón”)

horizontes en la insularidad

de un balde de zinc

las burbujas

deslizándose más allá

de los bordes

la ropa retorcida

entre las manos

no se distinguen

los hombros en los codos

cuelgan

en el piso

un charco

o un océano de jabón

escurren cabezas

en bajo relieve

habrían querido

escalar el metal

tomarse de las asas

crear minaretes de cuerdas y broches

un tendal de cruces

patíbulo al sol

(de “¿por qué me gusta tanto?”)

un tutor y la pérgola para merecer

de noche hormigas

que manos y ojos envenenan

no sé por qué

hojas con leche

las raíces garras

truena

amanezco en un matorral

salvaje

las hormigas me recorren

no sé por qué ni náuseas

es fértil el terrón

agua de lluvia

gajos ajenos ritos

luz apretada entre mis pétalos

canales de polen

perfume en las espinas

¿por qué me gusta tanto?

(de “¿por qué me gusta tanto?”)

las aguas quietas

son Ganges que lavan

penumbra

entre gotas de cielo

llevan canoas

surcan las nubes

con remos empañados

y brújulas muertas / también

en voz baja las aguas

sangre celeste

aguas de fuego

disuelven cenizas

en camposantos de siembra

escoltan cestas con nacidos

en voz baja

(de “doctora jekyll y señora hyde”)

la toca

cuerdaella

todacuerda

cuerdatodouna

carnetierracielo

la toca

cuerdaire

lluvia rayo

ellacuerda

todaella

acuerda

latecuerda

a cuerda

desatada

la toca

(de “como seda con la boca”)

nave fantasma

el espejo al final del pasillo

carga espejismos simulacros

desde los orígenes

en los instantes de la memoria

la ve acercarse

por el pasaje angosto

ella lleva palabras para decir

lo que nunca había podido

lo que nunca

se había fabricado un mundo

el dorso de la nave recuerda

lo que ella había imaginado estar viviendo

ella se detiene

la superficie bruñida

le devuelve una imagen

que casi no respira

ahora entra

ahora intenta reconstruirse

con las palabras

es una cuestión personal

(de “al final del pasillo”)

el pasillo es un camino

un derroche de incertidumbre

indaga duda cuestiona

busca la sustancia de su complejidad

intuye lo frágil la desmesura

el exterminio

en ese camino enorme del pasillo

hacia el espejo de realidades urgentes

que distraen confunden

alejan del adentro incierto y gigante

que reclama identidad

desde el no lugar

desde el otro lado del espejo

al final del pasillo

(de “al final del pasillo”)