Cristina Piña nació el 14 de marzo de 1949 en Buenos Aires, ciudad en la que reside, la Argentina. Primera parte de su entrevista.

Por Rolando Revagliatti

Es Licenciada en Letras por la Universidad del Salvador desde 1981 y Magíster en Pensamiento Contemporáneo por la Universidad CAECE desde 2007.

Ensayos y capítulos de su autoría forman parte de más de veinte volúmenes, así como cientos de artículos, actas de congresos, introducciones y prólogos de libros, crítica bibliográfica y de piezas teatrales, recensiones, relatos, textos de creación y traducciones de poesía, se han difundido en revistas universitarias y con referato, antologías en fascículos, suplementos literarios, diccionarios, etc., de su país y del extranjero.

Poemas suyos han sido incluidos en antologías y se han traducido al árabe, inglés, húngaro, francés, japonés, alemán, hebreo, rumano e italiano.

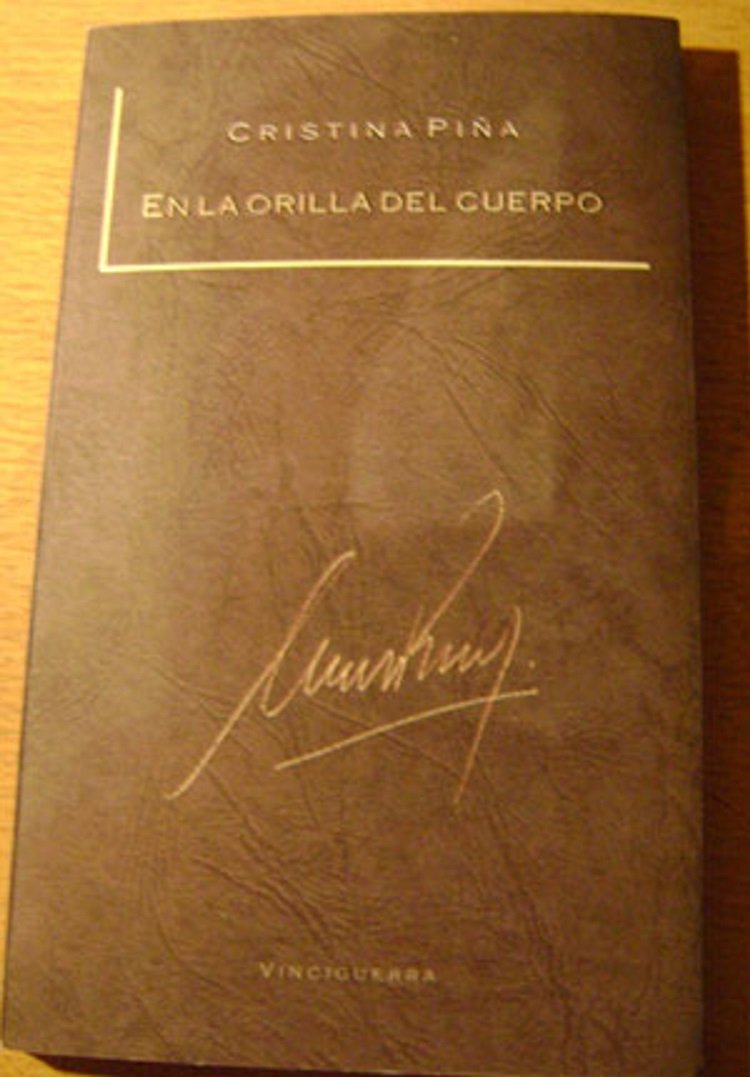

Entre otras distinciones obtuvo el Primer Premio de Poesía del Concurso Isidoro R. Steimberg, 1978; el Segundo Premio Municipal de Ensayo 1991-1992, otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; el Premio Konex de Platino 2014 – Letras (decenio 2004-2014) en Traducción. Poemarios publicados entre 1979 y 2016: “Oficio de máscaras”, “Para que el ojo cante”, “En desmedida sombra”, “Pie de guerra”, “Puesta en escena”, “Taller de la memoria”, “Pasajera en tránsito”, “Magia blanca”, “Meditaciones orgánicas”, “En la orilla del cuerpo” y “Travesías”. Además de volúmenes de crítica literaria concebidos en coautoría, en dicho género es la autora de “La palabra como destino.

Un acercamiento a la poesía de Alejandra Pizarnik” (1981), “Alejandra Pizarnik. Una biografía” (1991; 2ª edición corregida: 1999), “Poesía y experiencia del límite. Leer a Alejandra Pizarnik” (1999).

Fue por teléfono que me adelantaste un perfil de tu procedencia familiar y de tus derivas por el teatro, por la música…

CP — Vengo de una familia muy especial, sobre todo por el lado materno, que constituía una especie de matriarcado porque entre abuela, tías abuelas, tías y madre sumaban seis personajes singulares: uruguayas, liberales, divertidas y progresistas, pese a venir de una familia muy antigua del Uruguay, con siete generaciones en el país —yo soy octava generación y tengo la doble nacionalidad. Además, las mujeres de la familia eran amantes —al igual que mi padre— de la literatura, la música y la pintura. Gracias a ellos entré desde muy chica en el mundo del arte: además de los discos que se oían y las charlas sobre pintura, teatro, cine y ópera que se tenían en mi casa, mi padre me llevaba todos los fines de semana a museos, galerías de arte y conciertos y junto con mi madre al teatro y al cine.

Además, por mi hermana —que era seis años mayor que yo— empecé a ir al teatro independiente y pude conocer el Instituto Di Tella en su momento de esplendor, pese a tener catorce o quince años.

Ese contacto con la cultura hizo que, además de la carrera que luego elegí y a la que le consagré mi vida, estudiara pintura entre los ocho y los diez años y, ya de adolescente, además de hacer teatro en la Universidad y en el grupo The Shakespeare Players que creó el profesor Patrick Dudgeon con alumnos de los cursos superiores de la Cultural Inglesa —Higher Cambridge y Cambridge Proficiency—, estudiara teatro con Raúl Serrano durante dos años.

Pero al cabo de ese tiempo opté por la literatura, si bien siempre me quedó picando el amor al teatro y la frustración como actriz.

Sin duda por eso, gracias a la actriz y performer Fabiana Rey, ya grande me subí tres veces al escenario: en 2009, ella y yo hicimos en el “BarBaro” una performance de una sola función titulada “Minimalas, surrea… ¿qué?”; en 2011 hice una performance sola sobre Amelia Biagioni en la galería Arcimboldo durante el Festival de Performance de Buenos Aires; y en 2014, junto con Fabiana Rey, Gimena Lima Jofre y Nicolás Magnin, el espectáculo / performance “Las muertes”, sobre textos de Olga Orozco, en el Centro Cultural de la Cooperación, durante cuatro sábados del mes de julio y una función más en la Casa del Bicentenario en el mes de septiembre.

Además de estas incursiones en el teatro, comencé como traductora haciendo subtítulos de películas y doblajes de series y dibujos animados, actué como intérprete en diversos acontecimientos —desde carreras de automóvil hasta conferencias internacionales especializadas, venida de misiones internacionales y congresos de literatura—, hice periodismo cultural en diversos medios —radio, televisión y diarios— y durante largos años tuve, al margen de la Universidad, talleres de lectura en bibliotecas municipales, así como, hasta el día de hoy, cursos en instituciones privadas o con grupos ad hoc, a fin de mantener un contacto no académico con la literatura y conectarme con lectores comunes. Entre los talleres que dicté, guardo un recuerdo especial de aquellos dedicados a adolescentes y personas de la tercera edad.

En otro campo, durante años y a raíz de mi pasión por la música, completé la formación musical que me dio fundamentalmente mi padre —quien había tocado el violín de joven, incluso con cierto profesionalismo durante los años de Facultad para ayudarse económicamente— y que desarrollé desde la infancia yendo con mucha frecuencia al Teatro Colón y, cuando éste estuvo cerrado, abonándome a Buenos Aires Lírica y a Nuova Harmonía; sí, esa formación la completé con cursos dictados privadamente por los críticos Julio Palacio y Juan Carlos Montero —ambos amigos personales.

Como último aspecto “no académico” de mi vida señalo que he dado montones de conferencias en ámbitos no universitarios —bibliotecas municipales o populares, hospitales, instituciones privadas, escuelas del estado, clubes, etc.—, he sido la voz de los cuentos infantiles traducidos por mí para la Editorial Guadal en la colección de libros parlantes; he sido la voz de diversos videos experimentales, he leído poemas en tantísimos lugares, talleres e instituciones y he colaborado activamente en la puesta en escena con directores que llevaron traducciones mías al teatro (sea de Shakespeare o de otros autores): Agustín Alezzo y Oscar Barney Finn.

Otros autores… citemos: Antón Chéjov, Eugene O’Neill, Caryl Churchill, Copi, Martin Sherman, Harold Pinter.

CP — Sí, y también Eugène Ionesco, Oscar Wilde, etc. Es que el gran placer de traducir teatro es como una compensación para la actriz frustrada que soy, que simplemente actúa frente a la computadora “pasando por la boca” los parlamentos que traduzco. Porque —créase o no— una cosa es un texto leído y, otra bien distinta, un texto dicho.

Por eso amo traducir teatro y por eso creo que me sale bien. Además, uno no se da cuenta hasta que hace la prueba de la oralidad hasta qué punto es diferente un texto para ser leído y otro para ser dicho. Yo lo aprendí a lo largo de muchos años de traducción y de experimentar cómo un texto que se lee muy bien, a la hora de ser dicho en voz alta puede hacer tropezar al lector-actor o resultar chato y ajeno a lo que se aspira a comunicar.

Parte de tu quehacer periodístico han sido las entrevistas que has realizado, entre otros, a los escritores Félix Luna, Doris Lessing, Santiago Sylvester, Janusz Glowacki, Dominique Fernández, Ernesto Schoo, Rosa Montero, Nikos Phokas y Olga Orozco.

CP — Efectivamente. Y no sólo entrevistas que luego publiqué como textos, sino otras, generalmente en la Feria del Libro, con los autores presentes y algunas de las cuales recuerdo con especial placer. La de Isidoro Blaisten, por ejemplo, en la que nos divertimos como locos los dos recorriendo su obra y sus experiencias literarias.

Si me gusta entrevistar a escritores es porque me apasionan las diferentes formas de entender el oficio y la vocación literaria y porque me gusta escuchar. Pese a que soy habladora y, tal vez, porque soy profesora y me veo, en consecuencia, obligada a hablar mucho, me fascina escuchar a los demás y después compartir con otras personas eso que me han dicho, que es siempre enriquecedor, lleno de matices, rico para el otro.

Unos cuantos —y yo me sumo— te habrán felicitado o se habrán alegrado cuando te diste el reiterado gusto de subir y actuar en uno, en dos, en tres escenarios. (Y unos cuantos —quiero creer— próximos a vos, familiares, amigos, te habrán hecho notar que “tenés un aire” a Vanesa Redgrave.)

CP — Y sí, mis amigos estaban encantados y algunos asombrados. Y fue realmente un placer hacerlo. Pero un placer que se tornó peligroso. En efecto, con los dos primeros espectáculos me divertí, pero con el tercero —que disfruté también mucho en los ensayos— caí en una depresión de aquéllas que me impidió proseguir con las representaciones, para tristeza mía y de mis compañeros.

Lo que ocurrió, creo, es que los textos de Olga Orozco que estaban centrados en las muertes de personajes de la literatura, la historia o la leyenda, sin duda despertaron en mí muchos recuerdos de pérdidas y sufrimiento. Y el resultado fue que no pude seguir más haciéndolo.

Lo que pasó fue que no me alcanzaban los recursos actorales —dos años de estudio no son suficientes, sobre todo cuando dejás pasar tanto tiempo sin subirte a un escenario— para salir de los personajes. Porque para entrar en ellos no tenía ningún problema: no supe salir y por eso tuve que suspenderlo.

En cuanto a la Redgrave, sí, es cierto: y no sólo me lo han dicho aquí sino en medio mundo —de Nueva York, a París y demás— porque tenemos aspectos en común. Que ella sea bastante mayor que yo no significa una mancha en el ego, ya que es tan talentosa, tan gran actriz, que alguna forma de cercanía con ella es un orgullo.

De alguien que se formó actoralmente (yo) con Carlos Gandolfo, a quien lo hizo con otro notable didacta: Raúl Serrano: ¿lo evocarías?… ¿Cómo te resultaron aquellos dos años?

CP — Ah, fueron estupendos y Raúl, excepcional. Hacía poco que había regresado de Polonia, donde había estudiado con Jerzy Grotowski y nos hacía adentrarnos en el Método —sabemos que Grotowski viene del mismo tronco de Konstantín Stanislavski— con una auténtica mano maestra. Lograba que diéramos muchísimo de nosotros mismos y que entráramos en papeles que eran lo contrario de nuestra personalidad.

Lo recuerdo por experiencia ya que, entre otras cosas, conseguía que yo, con mi aspecto de chica de colegio inglés, como decía él, pudiera convencer a los demás de que era una prostituta porteña. Y lo mismo con todos los demás. En otro sentido, nos hacía tomar con una seriedad absoluta la preparación que nos daba y que tantos discípulos suyos llevaron a niveles de excelencia.

Esa misma seriedad con la que enfrentaba su tarea, fue lo que, en mi caso, hizo que optara entre la literatura y el teatro. Porque para Raúl no cabía ser dos cosas a la vez: o eras actriz a fondo o renunciabas al oficio.

Has “navegado” (licencia poética) como traductora de libros de filosofía, historia, sociología, psicoanálisis, biografías, libros de viajes e infantiles, narrativa (Antoine de Saint-Exupéry, Marcel Schowb, Gaston Leroux, Honoré de Balzac, Marie Darrieussecq, Stuart Woods, David Morrell, Jean Sasson, Robert J. Waller, Arthur Conan Doyle, Anne Brontë, D. H. Lawrence, Edith Wharton…), dramaturgia, ecología, economía, etc. ¿Cómo es “vérselas” en semejante diversidad de “aguas”?

CP — Mirá, es una fiesta. Porque para una persona a la que le gusta la variedad, el cambio, la sorpresa, no hay nada más fascinante que pasar de un autor a otro bien diferente. Eso sí: hay cosas que he hecho al principio por pura necesidad: libros de autoayuda, manuales de drogadicción, libros de economía…: un espanto, pero eran para comer.

Una vez que esa urgencia pasó, me di el gusto de traducir lo que me gusta y quiero: la gran literatura y el gran teatro, poesía y también filosofía, psicoanálisis y teoría teatral o literaria. Porque esas variantes no sólo te obligan a aprender un montón de cosas, sino que presentan desafíos diferentes. Y para mí los desafíos en el campo de la traducción son un aliciente, algo que, lejos de asustarme, me estimula.

Parece muy loco, pero recuerdo con enorme gusto las tardes que me he pasado batallando con los juegos de palabras endemoniados de Ionesco, con el castellano que tuve que inventar para una pieza de John Millington Synge, mezcla de provincianismos pero sin limitarse a ninguna provincia argentina en concreto, con el fascinante desbarajuste de niveles de lengua y de intertextos literarios del poeta norteamericano Galway Kinell, que me sacó canas verdes, o las velocidades variables y enrevesadas de la prosa de “Mrs. Dalloway” de Virginia Woolf.

Porque te medís con el lenguaje, lo peleás, lo seducís, lo descubrís. Otra forma de cuerpo a cuerpo con el lenguaje del que tenemos los poetas con nuestras palabras, pero bastante emparentado con él. Semejante lucha satisface el costado obsesivo y perfeccionista que tengo, al obligarme a acechar las repeticiones, las consonancias involuntarias, los ripios, hasta que la prosa —o el verso— queda lo más musical y fiel al espíritu del original.

Además de revistas has presentado decenas de libros (Guillermo Martínez, Delfina Link, Alfredo Veiravé, Manuela Fingueret, Fernando Sorrentino, Liliana Heker, Rodolfo Rabanal, Edna Pozzi, Volodia Teitelboim, Florinda Goldberg, Rodolfo Alonso, Vlady Kociancich…). ¿De qué presentaciones te han quedado recuerdos más vívidos? ¿Qué debiera evitarse o al menos atenuarse en esos eventos?

CP — No podría señalarte una presentación como la preferida, ya que en todas hubo algo que me gustó especialmente: sea la atmósfera que se dio en la entrega del premio de Alejandro Nicotra en Córdoba, sea la lectura por parte de actores amigos de un capítulo de “Las voces del reino” de Jorge Torres Zavaleta, sea la articulación entre imagen y poesía en la presentación de “El libro de las Siniguales y del único Sinigual” de María Rosa Lojo, qué se yo: tantos momentos inolvidables.

Porque siempre he presentado libros que me parecían bellísimos y de bellísima gente —jamás en la vida le he presentado un libro a alguien que no conociera mucho y cuya obra admirara o me interesara también mucho; jamás he hecho una presentación por compromiso—, de manera que sólo puedo guardar recuerdos entrañables de las presentaciones.

En cuanto a qué se debería evitar en las presentaciones, ante todo, aburrir a la gente o adoptar un lugar más protagónico que el del autor / autora o el del libro; también, intentar lucirse o revelar algún aspecto que no debe ser revelado…; en resumen: no ocupar u ocupar mal ese lugar preciado que es el de quien hace participar a los demás del entusiasmo y la valoración que despierta en él el libro que está presentando.

Es amplia también tu experiencia como asesora editorial (Atlántida, Paidós, Perfil, Ediciones B, Alfaguara, Grijalbo).

CP — En efecto, durante muchos años asesoré a diversas editoriales, sobre todo en libros en inglés o francés para traducir. También lo hice respecto de autores argentinos, pero poco y esporádicamente: no me hacía feliz ocupar el lugar de juez respecto de lo publicable o no de escritores a quienes conocía, en particular cuando el libro en cuestión no me gustaba.

De entre los diálogos públicos que has mantenido con escritores, hay por lo menos dos que se desarrollaron en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires: con Paul Auster en 2002 y con Siri Hustvedt en 2006. ¿Por dónde y cómo anduvieron esos diálogos?

CP — Fueron dos de las experiencias más lindas que tuve con extranjeros. La de Auster fue auténticamente una fiesta porque yo lo había descubierto hacía varios años y tanto me había entusiasmado que, tras leerme toda su obra, había dictado un par de cursos sobre él. De manera que cuando el Malba me invitó a dar un curso justo antes de que él llegara y después tener el diálogo con él en inglés, fue “el sueño del pibe”.

Y lo fue, nomás, porque no sólo resultó una persona adorable con la que estuve casi todo el día del diálogo, sino que esa noche, en una cena memorable con Soledad Costantini, Paul y Siri —que había venido con él—, otras dos personas y yo, hablamos de todo lo posible y quedamos realmente amigos. De manera que cuando unos años después, vino Siri —cuya obra también había leído entera—, conversar con ella fue sumamente sencillo y agradable.

Por supuesto que a Paul le pregunté sobre los juegos que se advierten en su obra entre sus datos autobiográficos que atribuye a diferentes personajes en el mismo libro, así como sobre la inclusión de personas de su familia. Y también sobre sus experiencias en Francia y sobre sus escritores más amados.

En el caso de Siri, el diálogo se orientó más a sus experimentaciones con la novela, así como a su especial conocimiento y amor por la pintura. Acababa de publicar su ensayo “Mysteries of the rectangle” —editado en castellano en 2007— y es realmente llamativa su actitud frente a los cuadros. Sin duda, Siri y Paul, son dos de los escritores admirados con quienes más feliz me sentí y con quienes tuve una conversación más profunda sobre la condición de escritor y lo que implica escribir.

En tanto has dictado en 2013 un curso, “Paul Auster y J. M. Coetzze: la escritura como construcción y deconstrucción del yo”, a partir del volumen “Aquí y ahora. Cartas 2008-2011” (Anagrama & Mondadori, 2012, diálogo epistolar entre esos dos escritores), te pediría, Cristina, que nos ampliaras lo que se trasluce en el título del curso.

CP — Bueno, además de su amistad, Paul y John —a quien también he visto varias veces y cuyos ensayos literarios he tenido la alegría de traducir— han jugado con la autoficción en varios libros y eso me llevó a acercarlos y a señalar las diferencias y coincidencias entre ellos.

Diferencias y coincidencias que, si se ven en su intercambio epistolar, quedan mucho más claras cuando nos detenemos en cómo manejan la propia experiencia y la propia vida en sus respectivos libros. Porque los dos han jugado entre ficción y realidad biográfica incansablemente, y en ese curso fui analizando cómo lo hacían y qué efectos producía en los lectores.

Un tipo como yo, que valora esos hallazgos que en ocasiones se producen a la hora de titular, no puede menos que recrearse ante “Mujeres que escriben sobre mujeres (que escriben)”.

CP — Y sí: es el título de un volumen del que soy editora, prologuista y autora de uno de los artículos (los otros fueron escritos por las colegas y amigas que formaban parte de mi grupo de investigación en la Facultad) y el título surgió de un “brainstorming” entre todas.

Y de pronto, cuando habíamos llegado a “Mujeres que escriben sobre…”, una de ellas, Mary Mónaco, saltó con “mujeres que escriben”. ¡Y saltamos por el aire!!! Después, como no sólo fue un éxito per se, sino que literalmente nos lo robaron para un par de libros más, pero de otras áreas —psicoanálisis y demás—, lo volvimos a utilizar en el Volumen II, donde también seguíamos con un enfoque feminista de la teoría y la crítica literarias.

Y ese primer volumen nos dio muchas satisfacciones, ya que tuvo una segunda edición, pues se agotó en seguida —un año para un libro de teoría y crítica es algo inédito— y fue muy bien recibido.

El vocablo “desfondamiento” en tu ensayo “El desfondamiento de los géneros literarios en ‘La rosa en el viento’ de Sara Gallardo”, también me ha resultado de lo más atractivo e incitante.

CP — Te confieso que al margen de que me gustan las metáforas en los títulos, siempre he visto al género literario como una estructura, una especie de caja que le da su propia forma a los contenidos literarios. Y que se produzcan las hibridaciones actuales no sólo me encanta, sino que me hace pensar en algo que se desfonda…

QUIZAS TE INTERESE:

https://diario-nco.net/espectaculos/estimados-lectores/

Hay títulos serios, sobrios, “neutros”; o sólo explicativos o descriptivos; los hay dulzones, zonzos, y hasta refritos; hay títulos provocadores o como latigazos; hay títulos entre signos de interrogación, entre signos de admiración; etc. Muchísimos, para esto o aquello, has tenido que pergeñar, inventar, concebir. ¿Escribiste algún artículo sobre lo que expongo? ¿Reflexionarías sobre estas cuestiones para nosotros?…

CP — Mirá, nunca se me ocurrió, pese a que siempre me han parecido importantes los títulos y los he pensado mucho. Son el primer acercamiento que tenemos como escritores con el lector y por eso deben tener una resonancia especial o transmitir de la manera más exacta posible lo que aspiramos a comunicar.

Incluso nuestras dudas, nuestros tanteos. Desde ese punto de vista, se podría ver los títulos que afirman y los que tantean, exploran, proponen, simplemente enuncian. Pero nunca se me ocurrió reflexionar a fondo sobre el tema.

En la edición de mañana saldrá la segunda parte de la entrevista a Cristina Piña.

TE PUEDE INTERESAR: